Dienstag, 6. November 2007 3:06

…und es sind gute Karten. Hohe Karten, die stechen können. 😉

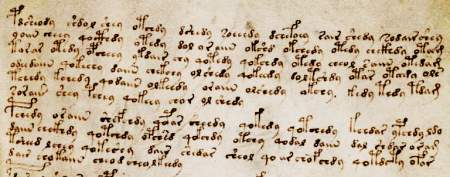

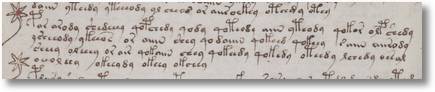

Ich muss einräumen, dass Claude Martin mich mit seiner Website »Die Karten auf den Tisch« zunächst gut geblendet hat – zum Überzeugen reicht es allerdings nicht so schnell hin, wenn mir jemand nachweisen will, dass das Voynich-Manuskript keinen Inhalt hat. Dafür ist der »Nachweis einer Inhaltslosigkeit« in meinen Augen etwas zu absurd.

Dennoch: Beim ersten Querlesen habe ich meine Augen nicht so sehr auf die Einzelheiten der dargelegten Methode geworfen, erhielt durch die bloße Fülle des Materiales und seine gute Aufbereitung den Eindruck einer sorgsamen Arbeit und fand einen Teil der Ergebnisse recht interessant. Nach einigem Nachdenken und mit zeitlichem Abstand sieht das schon wieder völlig anders aus, sowohl in Bezug auf das Verfahren, als auch in Bezug auf die Schlüsse und weiteren Annahmen.

Die beiden folgenden Notizen geben meine Gedanken zu Claude Martins Veröffentlichung wieder, sie sind noch nicht einmal vollständig.

Das Voynich-Manuskript als moderne Fälschung

Claude Martin muss es selbst eingestehen: Das von ihm beschriebene Verfahren passt gar nicht ins späte Mittelalter. Die Methodik ist sehr aufwändig und benötigt Hilfsmittel modernen Charakters, insbesondere auch billiges Schreibmaterial für schnelle, temporäre Notizen. (Die Verwendung von Ritzungen in Wachstafeln wäre zwar denkbar, aber doch auch zeitraubend und umständlich.)

Daraus zieht er allerdings nicht den Schluss, dass er selbst einem methodischen Fehler aufgesessen sein könnte, sondern er leitet aus dieser »Erkenntnis« ab, dass es sich beim Voynich-Manuskript um eine verhältnismäßig moderne Fälschung handeln muss. Als möglichen Fälscher hat er Wilfrid Voynich in Verdacht.

Dabei bleiben allerdings einige Fragen völlig offen.

Wenn Wilfrid Voynich eine solche Fälschung angefertigt hätte, dann könnte dies ja nur in betrügerischer Absicht geschehen sein. Ein mögliches Motiv könnte der Versuch gewesen sein, ein Manuskript als »wertvoll« auszugeben und teuer zu verkaufen.

Hätte Wilfrid Voynich die Fälschung eines »wertvollen Manuskriptes« beabsichtigt, denn hätte er gewiss auch dafür gesorgt, dass es einen alarmierenden Hinweis auf einen »interessanten Autor« gegeben hätte, um den Preis für sein Werk nach oben zu treiben. Als Händler mittelalterlicher Werke hätte Voynich gewiss gewusst, wie entsprechende, »interessante« Signaturen in den damaligen Codizes ausgesehen haben.

Der mutmaßliche Fälscher hat ja sonst keinen Aufwand gescheut. Er hat sich eine beachtliche Menge altes, völlig unbenutztes Pergament zu beschaffen gewusst, er hat dieses nach einem komplexen Verfahren in einem schwer beherrschbaren System beschriftet und anschließend mit noch unbekannten Mitteln dafür gesorgt, dass die aufgetragene Tinte deutliche Spuren des Verbleichens, Brechens und Alterns aufweist, und zwar am stärksten an jenen Stellen, an denen solche Abnutzung am ehesten zu erwarten gewesen wäre. Er hat sich die Mühe gemacht, zwei zeitlich weit zurückliegende Versuche der Restauration mit großem Aufwand zu simulieren, er hat dabei auch an die diversen Fehler der Restauratoren gedacht, er hat flüchtige Kritzeleien gescheiterter Entzifferer gefälscht und wieder vom Pergament gekratzt, er hat eine zweite, dunklere Tinte für die Seitennummerierung angemischt, die sehr viel weniger beschädigt wurde. Selbst, wenn er als gerissener Buchhändler etliche Tricks kannte, wird er mit dieser Fälschung sehr lange beschäftigt gewesen sein – und so etwas macht niemand, nur um ein Buch zu fälschen, das am Ende der Mühen keinen Menschen interessiert.

So etwas macht man aus Habgier oder Ruhmsucht.

Etliche Autoren wären als »Urheber« einer solchen Fälschung interessant gewesen, Roger Bacon vielleicht von allen am naheliegendsten. Es hätte eine kleine, gefälschte, durch Altersspuren fast völlig verblichene Signatur gereicht, und das gefälschte Buch hätte gewiss seinen zahlungskräftigen Käufer gefunden. Ein Kaufmann weiß doch, wie eine Ware auszusehen hat, die weggehen soll.

Natürlich gelten alle diese Anmerkungen auch für einen anderen Fälscher. Der Aufwand für diese Fälschung ist hoch, wenn es sich um eine Fälschung handelt; übrigens viel höher, als es für ein quickes Geschäft mit einem »wertvollen« Buch nötig gewesen wäre. Denn die geistigen Mittel der heutigen Kryptanalyse standen zur Zeit Voynichs noch gar nicht zur Verfügung, und erst recht keine Möglichkeiten der Datenverarbeitung. Sicherlich, das Pergament, die Tinte und der Stil der Zeichnungen werden gut und von Experten überprüft werden, und dies alles ist ja auch gut getroffen, wenn es sich um eine Fälschung handelt. Aber ein völlig unverständlicher Inhalt hätte mit geringerem Aufwand erstellt werden können. Vermutlich hätte sogar ein optisch überzeugendes, aber eher unsystematisches Gekritzel im richtigen Kontext genügend Eindruck gemacht.

Die Hypothese der modernen Fälschung steht also auf sehr wackeligen Beinen. Viel Aufwand wurde an der falschen Stelle für die auch im Computerzeitalter überzeugende Erfindung eines Schriftsystemes getrieben, während gar kein Aufwand getrieben wurde, um interessierten Käufern mit einem gut platzierten Hinweis auf einen »interessanten Autor« und damit auch auf einen »interessanten Inhalt nach der Entschlüsselung« das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das will nicht passen, zumal die gesamte Machart dieser angeblichen »Fälschung« zeigt, dass bei ihrer »Anfertigung« mit viel Intelligenz und hoher krimineller Energie vorgegangen wurde.

Kurz: Das Voynich-Manuskript ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine »moderne« Fälschung. Mit dem Zusammenbruch dieser Möglichkeit bricht aber auch die gesamte Argumentation Claude Martins in sich zusammen – denn das von ihm beschriebene Verfahren will nicht in das Mittelalter oder die beginnende Neuzeit passen, da hat Claude Martin selbst völlig recht. So dass sich weiter ausführen lässt: Das Voynich-Manuskript wurde nicht so angefertigt, wie es Claude Martin auf seiner Website beschrieben hat.

Nur bedeutungslose Zahlenfolgen

Die Frage ist nun, ob Claude Martin dennoch mit seinem Verfahren Aufschluss über die Beschaffenheit des Manuskriptes geben kann. Sein Schluss ist ja klar genug formuliert: Es gibt dort nur Zeichenfolgen, die mit einem nummerischen Verfahren aus bedeutungslosen Folgen von Zahlen erstellt wurden.

Selbst, wenn er damit eine wirkliche, weitere, zunächst verwirrende Eigenschaft der Glyphenfolgen im Manuskript enthüllt hat, sagt dies nichts über den Inhalt des Manuskriptesaus.

Ich habe vor einiger Zeit einem gebildeten Freund mosaischen Glaubens die Frage gestellt, wie zuverlässig wohl die Textüberlieferung der hebräischen Bibel sein würde. Mein Freund meinte, dass die Überlieferung des Textes sehr gut sein müsse. Und dies meinte er nicht nur aus eigener religiöser Überzeugung, sondern unter Bezugnahme auf die Technik, die seit Urzeiten von den Schreibern verwendet wird.

Das alte hebräische Schriftsystem kennt keine Trennung zwischen Zahlzeichen und Lautzeichen; jeder Buchstabe kann auch als Zahl interpretiert werden. Es gibt darin kein System von Stellenwerten wie in den uns vertrauten arabischen Ziffern, sondern eine Gruppe von Zeichen für die Hunderter, eine andere für die Zehner und eine weitere für die Einer. Größere Zahlen müssen als Wort geschrieben werden, sind aber im bäuerlich-nomadischen Kontext der alten Schriften sehr selten. Diese Doppeldeutigkeit des Schriftsystemes ist uralt und überdem fester Bestandteil der jüdischen Mystik.

Bis heute werden biblische Texte von Hand abgeschrieben, für die kultische Verwendung im G‹ttesdienst taugen nur händische Kopien. Die Schreiber nutzen dabei die Doppeldeutigkeit des Schriftsystemes, um eventuelle Fehler erkennen zu können. Es gibt Listen von Summen für jeden wichtigen Abschnitt der hebräischen Bibel, und es gibt auch gewisse Rechentricks, mit denen Buchstabendreher erkannt werden. Die Überprüfung erfolgt durch Nachrechnen, und wenn dabei ein Fehler entdeckt wird, ist die Abschrift kultisch wertlos geworden und kann nur noch zum Zweck der Schulung oder eines persönlichen Studiums verwendet werden. Eine Abschrift jedoch, welche die sehr aufwändigen Prüfungen »übersteht«, wird genau so hoch geachtet wie das Original – diese pragmatische Haltung ist übrigens auch der Grund dafür, warum der mosaische Glaube so selten alte Dokumente bewahrt hat. Dennoch haben die Funde von Qumran belegt, dass die alten Texte hervorragend durch die Jahrhunderte transportiert wurden.

Die Schreiber entwickeln darüber hinaus noch eigene, persönliche Systeme. Sie ordnen sich den Text so an, dass in aufeinander folgenden Zeilen nummerische Muster erscheinen, in denen ein Fehler sofort auffällt. Dabei hilft es ihnen, dass es weder Trennungen zwischen den einzelnen Wörtern noch eine Interpunktion gibt, so dass in der Anordnung der Zeichen eine gewisse Wahlfreiheit besteht.

Die Doppeldeutigkeit des Schriftsystemes wurde aber auch schon von den biblischen Autoren benutzt. In vielen lyrischen Texten, aber auch in so mancher Prosa gibt es große Passagen, in denen die Sätze gleiche Quersummen haben oder allesamt durch Sieben teilbar sind. Vielleicht war das den antiken Menschen eine Gedächtnisstütze beim Auswendiglernen in einer Zeit, in der Schreibmaterial teuer und Buchbesitz den Reichen vorbehalten war – dass solche Strukturen nur dem Spieltrieb alter Dichter und Autoren enthüpft sein sollen, erscheint zumindest mir kaum glaubhaft.

Der biblische Text hat also eine bedeutsame nummerische Struktur.

Das sei die Grundlage des folgenden Gedankenexperimentes.

Stellen wir uns einmal vor, dass wir diese Texte ohne weiteren Kontext vorliegen hätten, dass weder die Religion noch die Ursprungssprache noch eine verwandte Sprache erhalten worden wäre und dass niemand mehr wüsste, dass die zu etwa 30 verschiedenen Glyphen geformten Buchstaben gewisse Lautwerte repräsentieren. Und doch hätten wir durch einen glücklichen Zufall eine größere hebräische Abschrift des biblischen Textes vorliegen, die vor einigen Jahrhunderten mitten im europäischen Kulturraum entstanden ist und alle Kennzeichen eines europäischen Ursprunges trägt.

In diesem Text hätten wir Muster, die uns nahe legten, dass sich in der Zeichenfolge eine Bedeutung finden muss. Vielleicht würden wir es sogar für ein verschlüsseltes Dokument halten, aber bei dieser Annahme würden wir uns darüber wundern, dass die Glyphenfolge viele Eigenschaften einer Sprache zeigt, wenn auch nicht einer Sprache, die im europäischen Kulturraum Spuren hinterlassen hat. Wir würden uns die Köpfe darüber heißreden, welche kryptographische Methode eine Zeichenfolge mit solchen Eigenschaften hervorbringen kann, vielleicht würden viele das ganze Dokument auch für einen »Fake« halten, mit dem ein unbekannter Quacksalber Geld machen wollte. Andere würden freilich bemerken, dass der Fälscher einen viel zu hohen und ökonomisch höchst unvernünftigen Aufwand für diese Fälschung hatte – denn er hätte fast eine eigene Sprache mit einem komplexten Regelwerk, aber auch verwirrenden Ausnahmen ersonnen.

Einige »Verrückte« würden den rätselhaften, wie einen Fremdkörper wirkenden Text zu lesen versuchen. Einfach nur, weil er da ist und die Wissbegierde reizt; aber auch deshalb, weil eine Faszination von dem ausgeht, was nach etablierter Lehrmeinung gar nicht existieren dürfte. Das wären so »Verrückte« wie wir, die glyphenblinden Leser des Voynich-Manuskriptes.

Wir würden in diesem hebräisch geschriebenen Bibeltext einer hypothetischen Welt immer mehr verwirrende Eigenschaften finden, aber mit zunehmenden Wissen bekämen wir keine Klarheit über den Inhalt. Eine interessante Entdeckung wäre beispielsweise, dass zwei verschiedene Sprachen vorliegen – einige modernere Anteile der Bibel sind in Aramäisch geschrieben, während der alte Textbestand hebräisch ist. Diese Sprachen sind sich sehr ähnlich, sie verwenden auch das gleiche Schriftsystem, sie lassen sich aber sicher an Hand statistischer Untersuchungen auseinander halten. Eine andere, eher semantische Entdeckung wäre, dass die vorliegende Sprache offenbar ohne Hilfsverben auskommt, während die in Westeuropa gesprochenen indoeuropäischen Sprachen ausgiebigen Gebrauch von Hilfsverben machen. Es gibt sogar keltische Dialekte, bei denen die Hilfsverben praktisch alle anderen Verben verdrängt haben. (Man sagt darin nicht »ich fühle«, sondern »es ist ein Gefühl in mir«.) Für die slawischen Sprachen, die sehr sparsam mit Hilfsverben sind, wäre allerdings die Grammatik des hebräischen Textes zu einfach.

Wir hätten Konfusion für Jahrzehnte. Und das alles für einen an sich recht unerheblichen Text, für das Dokument einer verschwundenen exoterischen Religionsgemeinschaft. Ein Text, der gelesen nur eine Handvoll Experten wirklich interessierte.

Wir würden in dieser hypothetischen Welt unseres Gedankenexperimentes alles mögliche ausprobieren. Wir würden Glyphen zählen, Ähnlichkeiten zur Struktur bekannter Sprachen suchen, nach kryptographischen Verfahren suchen, die ähnliche Strukturen hervorbringen oder wenigstens nach Autoren Ausschau halten, die ein ähnliches Schriftbild zu Pergament gebracht hätten. Vielleicht würden wir den Text auch für eine untergegangene Sprache halten, aber wir könnten das so lange nicht überprüfen, wie wir kein zweites Dokument in dieser Sprache hätten.

Und dann käme ein – sagen wir mal: – Maude Clartin, der sich mit seiner Idee daran versucht. Mit seiner Idee, dass es sich um notierte Zahlen handelt. Und er würde fündig. Er machte eine Zuordnung von Zeichen zu Zahlen und fände eine deutliche Struktur – deutlicher noch als alles, was Claude Martin am Voynich-Manuskript gefunden hat. Nummerische Muster in der Abschrift. Passagen mit gleicher Quersumme, mit gleichen Divisionsresten.

Und dieser imaginäre Maude Clartin baute sich eine Website und schriebe darin, dass er das leidige Rätsel geknackt hat. Er entwickelt ein umständliches Verfahren, wie man nichts sagendes Zahlenreihen unter Zuhilfenahme gewisser syntaktischer Regeln in hebräische Zeichenfolgen mit ähnlichem Erscheinungsbild wie im vorliegenden Dokument verwandeln kann, und er behauptete, dass das alles wäre. Dass es sich einfach nur um sinnlose Zahlenfolgen nach aufwändiger Transformation handele. Und um das zu belegen, nimmt er größere Textabschnitte und zeigt die nummerischen Muster darin auf. Er ist völlig von der Bedeutung seines Fundes überzeugt, je länger er sich damit beschäftigt, Maude Clartin hat die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht…

Leider sind ihm bei seiner Entdeckung die Geschichten von Adam, Eva, Kain, Abel, Isaak, Abraham, Sara, Bileam, Mose, Josua, Gideon, Simson, Saul, David, Jonatan und vielen anderen entgangen. Die stehen da einfach als übergeordnete Struktur neben dem recht einfachen nummerischen Muster, auf das sich Maude Clartin bei seiner rein nummerischen Analyse konzentriert hat.

Beim Voynich-Manuskript wissen wir nicht, ob es einen solchen Text gibt.

Wir wissen es auch nicht, nachdem Claude Martin ein nummerisches Muster gefunden haben will.

Und damit wissen wir genau so viel wie vorher. Auch, wenn eine etwas reißerische Website die Karten auf den Tisch legen wollte.

Anmerkungen und Randnotizen

- Für die Fälschung eines »interessant und wertvoll aussehenden« Manuskriptes wäre es noch nicht einmal nötig gewesen, ein eigenes Schriftsystem zu erfinden, wenn es »verschlüsselt« ist.

- Gegen jede »moderne« Fälschungshypothese spricht der eigentümliche Charakter der Illustrationen. Ein »moderner« Fälscher hätte sich bestimmt Mühe gegeben, hier grafische Andeutungen zu machen, die den Appetit des Kaufinteressierten wecken – ein Bezug zu modernen Erkenntnissen in alchimistischer Darstellung wäre gewiss erschütternd, bis die Fälschung entlarvt wurde. Stattdessen gibt es viele Pflanzen, die vor allem selbst wie eine Kryptographie wirken.

- Ich muss den Namen meines Freundes mosaischen Glaubens hier verschweigen, weil er mich darum gebeten hat. Er befürchtet antisemitische Übergriffe und hat offenbar auch entsprechende Erfahrungen. Es ist traurig, wie viel Raum die Barbarei unter den Menschen gefunden hat.

- Die Schreibweise G‹ttesdienst entspricht einer jüdischen Konvention, die das Heilige vom Profanen zu trennen trachtet. Es ist nicht meine Erfindung. Ich habe die Schreibweise hier nur übernommen.

- Die Bedeutung der nummerischen Struktur der hebräischen Bibel für die jüdische Mystik kann man gar nicht überschätzen. Sie hat einen großen Beitrag zur esoterischen Tradition des Judentums geleistet, aber auch manchen volkstümlichen Aberglauben beflügelt. Nichts spricht dagegen, dass auch andere Sprachen mit einer solchen Doppeldeutigkeit des Schriftsystemes ähnliche formale Wege gehen können. In diesem Zusammenhang ist es beachtenswert, dass der eigentliche Text des Voynich-Manuskriptes keinerlei Ziffernfolgen zu enthalten scheint, dass also eventuell enthaltene Zahlen im normalen Glypensystem notiert wurden. Von daher ist eine nummerische Struktur im Text nicht so überraschend, wie es zunächst scheint.

- Es gibt keine besondere Ähnlichkeit zwischen der Struktur der hebräischen Sprache und der Glyphenfolge des Voynich-Manuskriptes. Der hebräische Vergleich dient hier nur als sehr anschauliches Beispiel für die Gefahr zu schnell gezogener Schlüsse und als Mahnung, was einem entgehen kann, wenn man zu früh aufgibt.

- Ich will Claude Martin mit dem Kunstnahmen Maude Clartin nicht beleidigen. Ich will vielmehr mit diesem Namen klarstellen, dass ich eine hypothetische Person in einer hypothetischen Welt betrachte, die sich aber durchaus ähnlich wie Claude Martin verhält.

Schon die Form der Blätter ist auffällig. Sie ist so auffällig, dass eine ähnliche Pflanze in der botanischen Wirklichkeit sofort identifiziert werden sollte.

Schon die Form der Blätter ist auffällig. Sie ist so auffällig, dass eine ähnliche Pflanze in der botanischen Wirklichkeit sofort identifiziert werden sollte.

Völlig sicher scheint jedoch der surreale Charakter der Pflanzen zu sein, wenn man sich einige Blüten anschaut.

Völlig sicher scheint jedoch der surreale Charakter der Pflanzen zu sein, wenn man sich einige Blüten anschaut.

Zunächst sollte man sich nicht von der Farbgebung irritieren lassen. Die insgesamt sehr nachlässige Ausführung der Kolorierung steht im Gegensatz zu den zwar schnellen, aber doch alles in allem sorgfältigen Zeichnungen, die der Autor mit einer Feder anfertigte. Diese Farben wurden vermutlich erst nachträglich, vielleicht im Zuge einer Restauration, hinzugefügt, sie gehören eher nicht zum Entwurf des Autors. (Aber selbst das ist nicht völlig sicher.) Damit gehört auch eine typische und sehr verwirrende Eigenschaft vieler »Pflanzen« und auch dieses besonderen »Pflanze« des Manuskriptes nicht zum ursprünglichen Entwurf, und das sind die alternierenden Farben der Blätter.

Zunächst sollte man sich nicht von der Farbgebung irritieren lassen. Die insgesamt sehr nachlässige Ausführung der Kolorierung steht im Gegensatz zu den zwar schnellen, aber doch alles in allem sorgfältigen Zeichnungen, die der Autor mit einer Feder anfertigte. Diese Farben wurden vermutlich erst nachträglich, vielleicht im Zuge einer Restauration, hinzugefügt, sie gehören eher nicht zum Entwurf des Autors. (Aber selbst das ist nicht völlig sicher.) Damit gehört auch eine typische und sehr verwirrende Eigenschaft vieler »Pflanzen« und auch dieses besonderen »Pflanze« des Manuskriptes nicht zum ursprünglichen Entwurf, und das sind die alternierenden Farben der Blätter. Was hingegen zum Entwurf gehören dürfte, dass sind die Punkte in Tintenfarbe auf den Unterseiten der stark überlappenden Blätter. Sie sind das einzige Merkmal, das auf diesen Blättern neben der Blattform angedeutet ist, sie scheinen also im Gegensatz zu einer Äderung oder Behaarung wichtig und »auffällig« zu sein. Beim Betrachten drängt sich der Gedanke an Sporen auf, die dargestellte »Pflanze« ist also ein Nacktsamer. Diese Interpretation deckt sich gut mit der Tatsache, dass diese »Pflanze« ohne eine Blüte dargestellt wurde, während die Mehrzahl der »Pflanzen« im Manuskript blühend gezeichnet sind. Auch der mit einer Schraffur auf dem Stängel angedeutete Schatten mit der klaren, explizit nachgezogenen Begrenzungslinie gehört wohl zur ursprünglichen Absicht des Zeichners, er soll vielleicht einen kantigen Stängel andeuten, wie man ihn ja bei vielen Pflanzen finden kann.

Was hingegen zum Entwurf gehören dürfte, dass sind die Punkte in Tintenfarbe auf den Unterseiten der stark überlappenden Blätter. Sie sind das einzige Merkmal, das auf diesen Blättern neben der Blattform angedeutet ist, sie scheinen also im Gegensatz zu einer Äderung oder Behaarung wichtig und »auffällig« zu sein. Beim Betrachten drängt sich der Gedanke an Sporen auf, die dargestellte »Pflanze« ist also ein Nacktsamer. Diese Interpretation deckt sich gut mit der Tatsache, dass diese »Pflanze« ohne eine Blüte dargestellt wurde, während die Mehrzahl der »Pflanzen« im Manuskript blühend gezeichnet sind. Auch der mit einer Schraffur auf dem Stängel angedeutete Schatten mit der klaren, explizit nachgezogenen Begrenzungslinie gehört wohl zur ursprünglichen Absicht des Zeichners, er soll vielleicht einen kantigen Stängel andeuten, wie man ihn ja bei vielen Pflanzen finden kann. Dieser Bildausschnitt ist nicht etwa eine ungelenkige Zeichnung eines heraldischen Adlers, obwohl der Gedanke beim Anblick wirklich nahe liegt. Die Zeichnung macht nicht den Eindruck, dass sie den Bestandteil einer Pflanze darstellt.

Dieser Bildausschnitt ist nicht etwa eine ungelenkige Zeichnung eines heraldischen Adlers, obwohl der Gedanke beim Anblick wirklich nahe liegt. Die Zeichnung macht nicht den Eindruck, dass sie den Bestandteil einer Pflanze darstellt.

Wenn es sich um eine direkt notierte Sprache handelt, zeigt sich in solchen Strukturen die phonetische Struktur der Sprache. In diesem Fall kann eine Aussage über die Sprache des Manuskriptes gemacht werden: es ist gewiss keine europäische Sprache. Und das würde wiederum verwundern, da nichts im Manuskript auf einen außereuropäischen Ursprung hindeutet – schon gar nicht die Illustrationen. Diese sehen genau so aus, wie man es von einem späten mittelalterlichen Kompendium der Wissenschaft Europas erwarten würde. Deshalb erscheint es völlig unglaubwürdig, dass im Manuskript eine außereuropäische Sprache notiert sein sollte.

Wenn es sich um eine direkt notierte Sprache handelt, zeigt sich in solchen Strukturen die phonetische Struktur der Sprache. In diesem Fall kann eine Aussage über die Sprache des Manuskriptes gemacht werden: es ist gewiss keine europäische Sprache. Und das würde wiederum verwundern, da nichts im Manuskript auf einen außereuropäischen Ursprung hindeutet – schon gar nicht die Illustrationen. Diese sehen genau so aus, wie man es von einem späten mittelalterlichen Kompendium der Wissenschaft Europas erwarten würde. Deshalb erscheint es völlig unglaubwürdig, dass im Manuskript eine außereuropäische Sprache notiert sein sollte.