Mittwoch, 11. März 2009 6:01

Mit dem so genannten »biologischen« Teil – der Name spiegelt vor allem wider, dass sich nicht leicht ein trefflicher Name für die Illustrationen auf diesen Seiten finden lässt – verbindet sich eine sehr seltsame und in meinen Augen viel zu wenig gewürdigte Tatsache, auf die ich hier etwas breiter eingehen werde.

Das »biologische« Paradox

Das »biologische« Paradox

Die Illustrationen dieses Teiles sind wirklich einmalig. Sie erinnern in ihrer Abstraktheit an nichts, was ich jemals irgendwo anders gesehen hätte. Dieses Befremden befällt nicht nur mich, sondern scheinbar jeden, der das Manuskript zum ersten Male sieht.

Die vielfach verzweigten Ströme blauer und manchmal grüner Flüssigkeit; die untereinander verbundenen Systeme von Röhren und Sitzbadewannen, die in ihrer Formgebung manchmal an tierische oder menschliche Organe erinnern (daher auch der etwas hilflose Name »biologisch« für diesen Teil); die darin herumtollenden Nymphen, die übrigens recht stereotyp gezeichnet sind: Alles das will nicht in das späte Mittelalter passen, es ist beispiellos, wirkt beinahe außerirdisch. So lange wir den Text des Manuskriptes nicht lesen können, werden wir wohl niemals verstehen, was sich der Illustrator bei diesen Zeichnungen gedacht hat.

Als ich vor einigen Jahren auf das Voynich-Manuskript stieß, war es die stark verkleinerte und schwarz-weiße Wiedergabe einer Seite aus dem »biologischen« Teil, die mich fasziniert und auf der Stelle gefesselt hatte. Wenn ich doch nur gewusst hätte, in welches Labyrinth ich dabei geraten würde!

Mein spontaner Gedanke war, dass es sich beim Manuskript um eine moderne Fälschung handeln müsse, so unglaublich erschienen mir diese Illustrationen selbst noch in einer schäbigen Wiedergabe. Und als ich später wesentlich bessere Reproduktionen sah, fand ich das alles nur umso unglaublicher.

Diese Formensprache ist eine Wucht! Selbst, wenn sich der Text einmal als mittelalterliche Fälschung eines Quacksalbers entpuppen sollte – ich glaube das übrigens nicht, aber halte es für durchaus möglich, dass sich kein »Inhalt« im üblichen Sinne in diesem Text finden lässt – bleibt das Manuskript allein wegen dieser Handvoll manchmal ungelenkt illustrierter Seiten im »biologischen« Teil ein beeindruckendes Werk, eine beispiellose, künstlerische Leistung.

Die vielen, rätselhaften Pflanzen, die auch gern einmal als Beispiele für die Illustrationen abgebildet werden, sie sehen nicht anders aus als die typischen Darstellungen in jedem anderen Herbarium des 15. und 16. Jahrhunderts. Sie erwecken zunächst keinen Verdacht, dass sich in ihnen ein Problem verbergen könne, dieser Verdacht kommt erst auf, wenn Fachleute daran scheitern, diese Pflanzen zu identifizieren. (Schade, denn das hätte vielleicht einen Hinweis auf den Inhalt des Textes gegeben.)

Die »kosmologischen« Diagramme entsprechen im Großen und Ganzen anderen mittelalterlichen Konzepten, die in graphischer Gestalt aufbereitet wurden. Dass diese Konzepte in ihrer abstrakten Darstellung unverständlich bleiben, ist gar nicht so verwunderlich. Der »Tierkreis« ist ebenfalls recht rätselhaft und will gar nicht in die mittelalterliche Astrologie mit ihrer starken Betonung des Mondes passen, aber er erweckt nicht einen Moment lang beim arglosen Betrachten den Eindruck, dass hier etwas vollkommen Fremdes vorliegen könnte. Eine Bekannte, die sich lange mit mittelalterlicher Astrologie beschäftigt hat, sah allerdings auch darin etwas völlig Unerwartetes, für sie nicht mehr Verständliches.

Ganz anders der »biologische« Teil. Hier wird beinahe jedem Menschen durch bloßes Hinschauen klar, dass etwas daran »nicht stimmt«. Es ist aber gar nicht so leicht, in Worten auszudrücken, was genau dieses Unstimmige ist. An keiner anderen Stelle wirkt das Manuskript so phantastisch.

Wenn man die Illustrationen betrachtet.

Der Text im »biologischen« Teil ist nämlich das genaue Gegenteil. Genau in jener Sektion des Manuskriptes, in der sich eine einmalige, sehr schwer deutbare und facettenreiche Formensprache entfaltet, wird der Text beinahe monoton. Das ist das Paradoxe am »biologischen« Teil des Voynich-Manuskriptes, und es verdient meiner Meinung nach eine viel größere Beachtung.

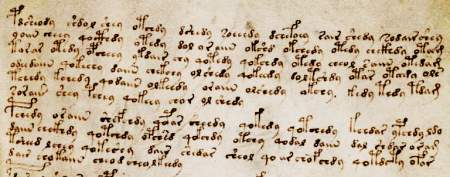

An keiner anderen Stelle des Manuskriptes ist der Text so redundant wie im »biologischen« Teil. Hier gibt es monotone Wortwiederholungen oder aufeinander folgende Wörter mit nur geringen Abweichungen mit ermüdender Regelmäßigkeit; hier sind die Wörter auch besonders einfach gebildet, so dass fast das gesamte Endungssystem in »-dy« zusammen fällt. Die schon einfach gebildeten Wörter der Currier-Sprache B sind im »biologischen« Teil in ihren möglichen Formenraum noch weiter eingeschränkt.

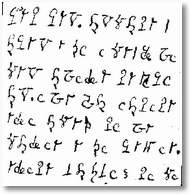

Die Redundanz des Textes ist so beachtenswert hoch, dass sie sogar schon beim Betrachten der graphischen Reproduktion einer Seite ins Auge fällt. Auf eine Worttrennung folgt sehr häufig ein »q«, an das sich meist ein »o« anschließt. Nach diesem sehr häufigen »qo« kommt recht häufig ein »k«, und die Glyphenfolge »ok« wird beinahe immer von einem »e« gefolgt. Wenn ein Wort nicht mit »qo« beginnt, beginnt es zumeist mit »ch« oder »sh« (oft auch mit eingebettetem Gallow), worauf auch recht regelmäßig ein »e« folgt. Der Eindruck, den der dabei entstehende Text hinterlässt…

qokeey dar shedy qokedy qokeedy qokedy chedy okai n chey qokedy dar olar dy tor shedy tedy rol ol cheol shedy shckhy qokal olkedy pchol cphol sol teol tedy qotedy qokeedy qokeey ol keedy tey qokedy qopor oly

…ist, obwohl man den Glyphen keine Lautwerte zuordnen möchte, der Eindruck eines monotonen, hypnotischen Singsangs, der nur gelegentlich von eingesprenkelten »dar«, »tor« oder »kal« unterbrochen wird. (Als typisches Beispiel sind hier die Zeilen drei bis fünf der Seite f84r gewählt worden.)

Ausgerechnet in jenem Passus des Manuskriptes, in dem die Illustrationen wirklich erschreckend, fremd und formenreich geworden sind, verkommt der Text scheinbar zu einer Wüste der weit gehenden Bedeutungsleere, zu einem Gemurmel von Zaubersprüchen, die alle sehr ähnlich zu klingen scheinen. Tatsächlich ist dabei der Erwartungswert eines Zeichens in der EVA-Transkription dermaßen hoch geworden, dass ein solches Zeichen nur noch einen Informationsgehalt von ungefähr einem Bit zu haben scheint.

Ausgerechnet in jenem Passus des Manuskriptes, in dem die Illustrationen wirklich erschreckend, fremd und formenreich geworden sind, verkommt der Text scheinbar zu einer Wüste der weit gehenden Bedeutungsleere, zu einem Gemurmel von Zaubersprüchen, die alle sehr ähnlich zu klingen scheinen. Tatsächlich ist dabei der Erwartungswert eines Zeichens in der EVA-Transkription dermaßen hoch geworden, dass ein solches Zeichen nur noch einen Informationsgehalt von ungefähr einem Bit zu haben scheint.

Was das zu bedeuten hat, kann ich auch nicht sagen. Ich werde allerdings im Folgenden noch eröffnen, was ich langsam zu glauben beginne… 😉

Selbst, wenn man sich keinen Reim darauf machen kann: Es ist eine wichtige Eigenschaft des Manuskriptes, die viel zu selten beachtet wird. Auch wenn sich der Text als »bedeutungslos« im Sinne eines »Inhaltes« in modernen Begrifflichkeiten erweisen sollte – ich weiß übrigens nicht, wie sich so etwas nachweisen ließe – bleibt diese Eigenschaft bedeutsam und wichtig.

Was ich glaube (jetzt wird spekuliert!)

Nach dieser sehr wortreichen Darlegung ein bisschen Spekulation zum Thema – ich will versuchen, diese Spekulationen so darzulegen, dass sie einer Untersuchung (und damit vielleicht einer Widerlegung) zugänglich sind, obwohl ich selbst diese Untersuchung nicht durchführen kann. Ich hoffe, dass einer meiner Leser irgendwann die Möglichkeit hierzu findet.

(Wenn jemand diese Gedanken kurz in Englisch formulieren und der englischsprachigen Mailingliste mitteilen könnte, wäre ich dafür auch sehr dankbar, denn ich habe im Moment wegen außerordentlicher, persönlicher Schwierigkeiten einfach nicht die Zeit dazu. Ich bringe diesen Text mit der Brechstange ins Internet, weil es mich einfach drängt. Es wird mindestens einige Monate dauern, bis ich die Muße finde, die wesentlichen Punkte dieses Textes in die englische Sprache zu übersetzen; und ich befürchte, dass es aus meiner Feder keine besonders gute und schon gar nicht eine unmissverständliche Übersetzung wird. Aber besser als die automatische Übersetzung von Google oder vom Babelfish wird es in jedem Fall…)

Die Tatsache, dass das Manuskript nun schon hundert Jahre lang von teilweise sehr begabten Kryptanalytikern erforscht wurde, ohne dass das darin verborgene Rätsel auch nur ansatzweise einer Lösung näher gebracht wurde, ist in meinen Augen ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Annahmen dieser Herangehensweise wenigstens teilweise falsch gewesen sein könnten. Es empfiehlt sich also, einen offenen Geist für andere Hypothesen zu behalten, ohne das große und mühsame Werk der Pioniere gering zu schätzen. Ohne diese Vorarbeit wüssten wir nichts über die Eigenschaften des Textes.

Die bisherigen Hypothesen lauteten sinngemäß: Der Text des Manuskriptes ist entweder eine verschlüsselte Mitteilung in einer europäischen Sprache, der Klartext dieser Mitteilung ist wiederherzustellen und zu verstehen; oder aber es handelt sich um eine relativ direkte Niederschrift in einer noch unidentifizierten Sprache, die zu identifizieren, zu lesen und zu übersetzen ist (was durchaus eine Sisyphosarbeit werden kann). Der uns unbekannte Autor des Manuskriptes hat den Text geschrieben, um eine Mitteilung für andere Menschen zu erstellen oder um Notizen für sich selbst anzufertigen. Der gesamte Vorgang entspricht heutigen Maßstäben wissenschaftlicher Vernunft und Ökonomie, ein kryptologischer oder sprachwissenschaftlicher Angriff auf das Rätsel verspricht also Erfolg.

Nun, diese bisherige Hypothese langweilt seit hundert Jahren durch das Scheitern jedes Ansatzes, und wenn man einen Blick in das Manuskript wirft, findet man das auch gar nicht mehr so verwunderlich… 😉

Denn es gibt vieles, was diesen Hypothesen widerspricht.

Zunächst fällt auf, dass die Illustrationen des Manuskriptes nicht ökonomisch und vernünftig sind. Schon der pflanzenkundliche Teil stellt Gewächse dar, die anhand der Zeichnungen selbst für Fachleute nicht identifizierbar sind, dabei gibt es einen besonderen Hang des Zeichners zu obskuren und biologisch sinnlosen Gestaltmerkmalen. Doch auch der Text fügt sich nicht in diese Hypothesen, da er zwei ineinander widersprüchliche Annahmen in gleicher Weise stützt. Zum einen stützt er die Annahme einer komplexen Verschlüsselung, da keine einfache Abbildung von lateinischen oder griechischen Buchstaben auf die Glyphen zu einem lesbaren Klartext führt. Zum anderen stützt der Text aber auch die Annahme einer direkt auf Pergament gebrachten, aber unbekannten Sprache, da die Glyphenfolge des Manuskriptes viele Eigenschaften einer »richtigen« Sprache aufweist und sogar sinnvoll in mögliche Konsonanten und Vokale eingeteilt werden kann, allerdings ohne, dass diese »Sprache« identifiziert werden könnte. Jede komplexe Verschlüsselung würde solche Eigenschaften – deren Existenz erst im Computerzeitalter sicher belegt wurde – zerstören.

Eine weitere Hypothese, die unter »Voynichologen« aus verständlichen Gründen etwas unbeliebt ist, ist die Annahme einer Fälschung. Eine solche Fälschung enthält keinen sinnvollen Text, soll aber den Eindruck eines sinnvollen Textes erwecken, um für das gefälschte Werk einen Preis zu erzielen oder um mit dem gefälschten Werk Menschen zu beeindrucken – in jedem Fall sollen andere Menschen mit einer Fälschung in die Irre geführt werden. Dabei ist zwischen der Annahme einer modernen Fälschung und der Annahme einer mittelalterlichen Fälschung zu unterscheiden.

Die Annahme einer modernen Fälschung lässt sich leicht behandeln. Diese Fälschung wäre mit riesigem finanziellem und zeitlichem Aufwand erstellt worden, es wären Spuren von drei historischen Restaurationen des Manuskriptes in die Fälschung eingearbeitet worden. Zudem wäre der gefälschte Text in einer Weise erstellt worden, die auch noch mindestens 100 Jahre später eine computergestützte Kryptanalyse und eine Schar sachkundiger Forscher zum Narren hält – das erfordert doch sehr viel Sachkenntnis und vorausschauendes Arbeiten beim Anfertigen der Fälschung. Um vor mindestens 100 Jahren einem Käufer gegenüber einen hohen Preis für den Betrug zu erzielen, wäre ein viel geringerer Aufwand hinreichend gewesen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, dann eine Fälschung mit hohem Aufwand anzufertigen. Da hätte der Betrüger auch gleich arbeiten gehen können… 😉

Das letztere Argument eines übertrieben hohen Aufwandes begegnet auch der Annahme einer historischen Fälschung, hier sogar noch zwingender. Niemand hätte in der frühen Neuzeit oder im Mittelalter auf Eigenschaften der Glyphenfolge geachtet, die sich erst in der Gegenwart erkennen lassen. Um als Quacksalber zu blenden oder einem Sammler des späten Mittelalters das Geld aus der Tasche zu ziehen, wäre auch ein wesentlich einfacheres »Gekrakel« ausreichend gewesen – und einem solchen »Gekrakel« gegenüber hätte Gordon Rugg auch nicht mit so harten Geschützen auffahren müssen, um Indizien für eine Fälschung zu erhalten. Im Gegensatz zur Vorgehensweise bei einer relativ aufwändigen Fälschung wirkt jedoch das gesamte Schriftbild sehr flüssig und liefert nicht das geringste Indiz dafür, dass nebenbei Operationen mit vorbereiteten Hilfsmitteln durchgeführt wurden.

Ich habe den Eindruck, dass die meisten »Voynichologen« nur die beiden Möglichkeiten »Fälschung« oder »herkömmliche Hypothesen« in Betracht ziehen – und natürlich geneigt sind, die Annahme einer Fälschung zu verwerfen.

Es könnte aber noch eine dritte Möglichkeit geben, und diese hätte zur Folge, dass niemals jemand eine Chance hätte, das Manuskript zu lesen, obwohl es sich nicht zwangsläufig um eine vorsätzliche Fälschung handeln muss. Diese Möglichkeit will ich kurz vorstellen, gefolgt von ersten (und wohl eher stümperhaften) Ansätzen, wie man diese Möglichkeit untersuchen könnte.

Entstehung in psychologischer Rückkopplung

Eine unter parapsychologisch Gläubigen manchmal angewendete Technik ist das automatische Schreiben, also das Anfertigen von Schriftstücken unter Umgehung des Bewusstseins, das im Alltag Sprache und Schrift formt. Auch das Voynich-Manuskript könnte auf diese Weise entstanden sein. Angesichts des Erscheinungsbildes würde ich die folgende Hypothese wagen:

- Bevor die erste Seite Text entstanden ist, war der verwendete Glyphenvorrat beim Autor schon »fertig«. Ein Großteil dieses Glyphenvorrates fügt sich zwanglos in die damals üblichen Handschriften und in die gängigen Abkürzungen jener Zeit, selbst die ungefähre Form der Gallows ist nicht so ungewöhnlich. Die Autoren waren gewiss mit der Erscheinungsform von Schrift vertraut, bevor sie anfingen.

- Die Erstellung einer Seite beginnt damit, dass der Zeichner (es muss nicht der Autor sein) die Illustration einer Seite wenigstens in Umrissen erstellt.

- Der Autor des Textes lässt diese Illustration auf sich wirken, und zwar in einer Form, in der er den bewussten sprachlichen Ausdruck des Gesehenen vermeidet. Seine unbewussten Eindrücke führen im automatischen Schreiben zu teilbewussten Bewegungen der Hand, die den Text des Manuskriptes formen. Der Autor »sieht sich dabei zu«, nimmt das Geschriebene wahr und erlebt sich durchaus als einen Schreibenden, obwohl er nicht zu sagen weiß, was er schreibt. Dabei kommt es zu einer psychologischen Rückkopplung, die auch Muster im Text hervorbringt. Insbesondere halte ich es für möglich, dass die auffälligen Verteilungen der Wörter in einer Zeile und über die Seiten in einem solchen Prozess unwillkürlich entstehen können.

- Der Schreiber reagiert auf sein eigenes Schreiben, hat die Tendenz, zum Ende oder zu einer Unterbrechung der Zeile durch eine Illustration kurze und besondere Wörter zu benutzen und die Glyphen zu drängen. So sieht zumindest so manche Seite im Manuskript aus.

- Abschließend wird die Colorierung vorgenommen. Da manchmal die Farbe Text überdeckt, scheint mir dies erst nach dem Schreiben des Textes wahrscheinlich. Es kann aber auch sein, dass das Werk ursprünglich uncoloriert war und die Farbe bei einer späteren Restauration hinzugefügt wurde.

- Der Zeichner und der Autor müssen keinen verschiedenen Personen gewesen sein. Ich gehe aber angesichts der beiden Currier-Sprachen davon aus, dass in jedem Fall zwei Personen beteiligt waren, in deren Unbewusstem sich bei der Anfertigung des Manuskriptes ein überpersonaler Prozess entfaltet haben könnte.

Übrigens ist die Annahme, dass das Manuskript frei von psychischer Krankheit, religiöser Voreingenommenheit, blinder Wundergläubigkeit oder gar langjährigem Drogenabusus entstanden sein soll, nur eine völlig unbelegte Annahme. Als sicher sollte hingegen wegen der gebieterischen Einmaligkeit des Voynich-Manuskriptes gelten, dass der Autor oder die Autoren gesellschaftliche Außenseiter, Sonderlinge ihrer Zeit waren. (Und damit meine Brüder und Schwestern über den trüben Fluss der Jahrhunderte hinweg, denn auch ich bin ein gesellschaftlicher Außenseiter, ein Sonderling meiner Zeit – und leide darunter.)

Wie plausibel ist das?

Ein unbewusster oder teilbewusster psychologischer Prozess, der den Text des Manuskriptes hervorbringt, scheint mir inzwischen wahrscheinlicher als alle ins Nichts führenden Ideen einer genialen mittelalterlichen Verschlüsselung oder einer fernöstlichen Sprache. (Letztere passt überhaupt nicht zu den Illustrationen, die keinen Hauch Fernost enthalten.) Angesichts der Erscheinung des Manuskriptes bin ich mir sicher, dass bei der Niederschrift keine Hilfsmittel außer der Feder und der Tinte verwendet wurden.

Übrigens muss eine solche Entstehung nicht unbedingt mit der Absicht eines Betruges verbunden sein. Der Schreiber kann dabei durchaus im ehrlichen Glauben sein, eine Botschaft offenbart zu kriegen, obwohl sich nur Teile seines Unbewussten in diesem Vorgang äußern. Wenn man gewisse – aus einer Vielzahl von Gründen scharf umstrittene – Annahmen der Parapsychologie nicht vollends verwerfen will, kann man sogar davon sprechen, dass der Autor seinen Text als Offenbarung empfangen hat. Subjektiv, aus der Sicht des Autors, könnte dies der erlebten Wirklichkeit entsprechen. Dieser Vorgang kann sogar eine erhebliche persönliche Bedeutung für den Autor gehabt haben. Wie so manche andere »Botschaft« aus parapsychologischem Kontext hat aber auch dieses psychische Material unserem Bewusstsein nur wenig zu sagen – 100 Jahre Scheitern beim Versuch des Verstehens legen Zeugnis davon ab.

Was hat das mit dem »biologischen« Paradox zu tun?

Auslöser und wahrnehmbarer Anker für die unbewusste, psychische Rückkopplung des von mir postulierten »automatischen Schreibens« ist die anfangs erstellte Illustration. Dort, wo die Illustrationen noch Ähnlichkeiten zu den Erscheinungen des Alltags, etwa zu den Pflanzen oder zu verbreiteten fliegenden Blättern mit astrologischen und kosmologischen Themenkreis hatten, entstand zwangsläufig ein Strom von Assoziationen, der die beobachtete »sprachliche« Formenvielfalt des größten Teiles des Manuskriptes hervorbrachte. Ich vermute, dass im abschließenden Teil ursprünglich 365 Punkte geschrieben wurden, für jeden Tag des Jahres einer – und dass auch so ein sinnlicher Anker für den Prozess gegeben war. Die abstrakten und beispiellosen Illustrationen des »biologischen« Teiles lösten jedoch nur noch ein ungezieltes Rauschen aus, sie produzierten in der Folge eine offensichtlich stümmelige und redundante »Sprache«.

(Ja, ich weiß, auf wie dünnem Boden ich mich mit diesen Annahmen bewege. Ich formuliere und veröffentliche diese in voller Absicht in einem eher unreifen Stadium und hoffe, dass Widerspruch und vielleicht auch Bestätigungen aus der experimentellen Psychologie nicht ausbleiben.)

Ist das beweisbar?

Nur eine Zeitmaschine würde es möglich machen, diese Hypothese zu beweisen. Und auch das nur, wenn wir den Autor ausfindig machen könnten, was vielleicht ein hoffnungsloses Unterfangen ist.

Allerdings kann man versuchen, stützende und widersprechende Belege für die Möglichkeit dieser Hypothese zu finden – diese beweisen gar nichts, sondern lassen »nur« einen Bereich der Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Hypothese zutreffen könnte. Die gleiche Möglichkeit einer abgeschätzten Wahrscheinlichkeit steht für die anderen Hypothesen offen, die damit vergleichbar werden.

Natürlich ist mir bewusst, dass jeder die Wahrscheinlichkeiten anders vergeben wird. In meinen Augen ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass ein Einzelner des Mittelalters einen leicht anwendbaren, aber unentzifferbaren Code entwickelt hat, der allen Angriffen heutigen technischen Standes widersteht und dass zudem diese Großtat des menschlichen Geistes nicht sofort eine militärische (und historische Spuren hinterlassene) Nutzung gefunden hat, nahe Null. Etwas wahrscheinlicher erscheint es mir da schon, dass wir es mit einer Aufzeichnung in einer heute ausgestorbenen Sprache Europas zu tun haben. Verwunderlich ist es aber schon, dass diese Sprache so ungewöhnliche Eigenschaften hatte (das könnte man aber auch noch über die unzweifelhaft existierende baskische Sprache sagen) und sich nicht des allgegenwärtigen lateinischen, des verbreiteten kyrillischen oder des ebenfalls möglichen arabischen oder griechischen Alphabetes für ihr Schriftsystem bediente, sondern ein eigenes entwickelte, das nirgends eine historische Erwähnung fand oder eine deutliche Spur hinterließ. Diese Wahrscheinlichkeit ist zwar größer als Null, aber nicht viel…

Aber womit stützt man die Wahrscheinlichkeit für die Annahme eines skurillen, vielen Menschen geradezu absurd erscheinenden psychologischen Mechanismus?

Am besten mit Beispielen.

Im Jahre 1891 wurde das Medium Hélène Smith von Theodore Flournoy, einem Psychologen, untersucht. Grund für die Untersuchung waren ihre postulierten Fähigkeiten, die Zukunft vorherzusagen und Botschaften aus anderen Welten zu »channeln«. Sie hatte dramatisch geführte Gespräche mit Personen, die außer ihr niemand sah und konnte nach eigenen Angaben Objekte durch reine Geisteskraft bewegen.

Im Jahre 1891 wurde das Medium Hélène Smith von Theodore Flournoy, einem Psychologen, untersucht. Grund für die Untersuchung waren ihre postulierten Fähigkeiten, die Zukunft vorherzusagen und Botschaften aus anderen Welten zu »channeln«. Sie hatte dramatisch geführte Gespräche mit Personen, die außer ihr niemand sah und konnte nach eigenen Angaben Objekte durch reine Geisteskraft bewegen.

Der Psychologe sah diese Fähigkeiten berufsbedingt etwas anders und sprach davon, dass sie unter Tagträumen an der Grenze zur Halluzination litt, aber er musste auch einräumen, dass einige ihrer Fähigkeiten recht beachtlich waren.

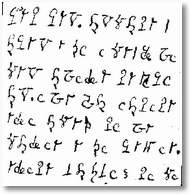

Eine ihrer Fähigkeiten war zum Beispiel die telepathische Kommunikation mit den Bewohnern des Planeten Mars. Sie lernte dabei die Sprache und Schrift der Marsianer, letztere brachte sie auch durch automatisches Schreiben hervor. Das Schriftbild war für unsere Augen nicht so zum Schreiben geeignet, aber die Sprache, die in diesem psychischen Prozess völlig an ihrem Bewusstsein vorbei entstand – wir wissen ja heute, dass der Mars bestenfalls Wesen auf dem Entwicklungsstand von Einzellern beherbergt – hatte eine echte Grammatik, einen konsistenten Wortschatz und eine beachtliche Ausdruckskraft. Wenn die bei der Untersuchung teilweise analysierte Sprache nicht eine starke grammatikalische Ähnlichkeit mit Hélène Smiths französischer Muttersprache gehabt hätte, denn hätten die Untersucher gewiss vor einem noch größeren Rätsel gestanden.

Kurz: Niemand unterschätze die Fähigkeit des Unbewussten zu schöpferischer Leistung! Geschichten über den bewohnten Mars (man konnte ja die Jahreszeiten im Teleskop sehen) und seine Lebensbedingungen waren damals populär, und die Parapsychologie stand in wildester Blüte. Der Rest entstand in einem psychologischen Prozess. Dass Frau Smith von ihren Séancen gut leben konnte, belegt in meinen Augen nicht, dass es sich um eine bewusste Betrügerin handelt – schon gar nicht angesichts der Ergebnisse der psychologischen Untersuchung. Es hatte auch durchaus noch nicht den Ruch des Betruges, wenn jemand von seinen Séancen lebte.

Ein anderes Beispiel ist der wohl über jeden Betrugsverdacht erhabene und im Alltag völlig unauffällige James Hampton mit seinem visionären (oder irrsinnigen) Werk und seinen bis heute ungelesenen »Offenbarungen«, die auch eine gewisse innere Konsistenz zu haben scheinen. Dieses Beispiel hat einen derart aufdringlichen Voynich-Geschmack, dass es mir schon ein paar Worte in diesem Blog wert war.

Die Wahrscheinlichkeit für einen rein psychologischen Prozess ist also um einiges höher als die Wahrscheinlichkeit der üblichen Hypothesen, und der Misserfolg von 100 Jahren Forschung zeigt leider die Schwächen jener Hypothesen, die zur Grundlage der Forschung geworden sind.

Ein Beweis ist es nicht, nur eine Wahrscheinlichkeit.

Ist eine Forschung möglich?

Ja, es ist immer eine Forschung möglich. Hierbei sollte untersucht werden, ob das Unbewusste eines Menschen Voynich-artige Artefakte erzeugen kann, wenn es geeignet stimuliert wird.

Allerdings kann kein Voynich-Manuskript-Forscher diese Forschungen durchführen. Wir sind alle zu belastet und würden das hervorbringen, was wir uns längst verinnerlicht haben. Eine solche Untersuchung müsste von unbelasteten Menschen an unbelasteten Menschen durchgeführt werden. Ich schlage ungefähr das folgende, auf eine etwas langfristigere Untersuchung angelegte Programm vor:

- Man nehme sich eine Gruppe von freiwilligen Versuchspersonen und täusche sie über den wirklichen Forschungsgegenstand, indem man ihnen erzählt, dass es um Symbolverarbeitung nach dem allsinnlichen Prinzip geht.

- Diese Versuchspersonen werden zu Anfang mit verschiedenen Schriftsystemen aus normalen Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts (nicht Voynich!) konfrontiert. Sie sehen, wie diese Schriften aussehen, erfahren dabei nebenbei etwas über den Symbolvorrat und sie werden angeleitet, diese Schriften mit einer Feder zu reproduzieren. Wenn in den vorgelegten Dokumenten eine Sprache verwendet wird, die sie nicht verstehen, kann das hilfreich sein – schließlich sollen sie keine neue Schrift für ihre gewöhnliche Sprache lernen.

- Im nächsten Schritt werden die Versuchspersonen dazu aufgefordert, mit dem Schreibgerät, dass sie jetzt schon kennen, eigene Schriftzeichen zu entwerfen, die sie persönlich leicht und gut schreiben können. Dabei können sie natürlich auch die Schriftzeichen verwenden, die sie zuvor kennengelernt haben, sie können diese aber auch abwandeln und an ihre Vorlieben anpassen. Dabei entsteht hoffentlich ein Zeichenvorrat, der unabhängig von üblichen Alphabeten ist. Schon dieser ist interessant…

- Schließlich sollen die Versuchspersonen mit ihrem eigenen Zeichenvorrat vertraut werden, Zeichen aneinander hängen, die nach ihrem Gefühl gut zueinander passen, ein wenig damit herumspielen, ohne sich über den Sinn ihres »Kritzelns« viele Gedanken zu machen. Sie sollen einfach nur das Gefühl flüssigen Schreibens bekommen.

- Zu guter Letzt bekommen die Versuchspersonen eine Aufgabe. Sie bekommen einige Blätter vorgelegt, auf denen Zeichnungen sind. Einige dieser Zeichnungen sind abstrakt, aber viele erinnern an Erscheinungen der natürlichen Umwelt wie Bäume, Blumen, Tiere. In diese Zeichnungen sollen sie ihre »Texte« hineinschreiben – es wird wohl ein bisschen Vorbereitung brauchen, bis das problemlos geht.

- Diese Texte sind das erzeugte »harte« Datenmaterial. An ihnen wird der verwendete Zeichenvorrat, der Aufbau der entstandenen »Sprache« und ihrer »Wörter« (ich bin mir sicher, dass Leerräume entstehen, die den Eindruck von Wörtern erwecken) analysiert. Ferner wird überprüft, ob innerhalb der Zeilen und innerhalb der Seiten gewisse Verteilungsmuster auftreten. Kurz: Es wird alles darauf »losgelassen«, was wir schon auf das Voynich-Manuskript losgelassen haben.

Wenn dabei etwas entstünde, was auch nur eine messbare Ähnlichkeit zum Text des Voynich-Manuskriptes hat, denn wäre das ein sehr starker Beleg für die Entstehung des Textes aus einem psychologischen Mechanismus heraus. Wenn sich ferner zeigt, dass der »Text« bei völlig abstrakten Darstellungen »verarmt« und eine hohe Redundanz bekommt, würde ich mich völlig bestätigt fühlen.

Natürlich müsste man ein solches Experiment, um es »wasserdicht« zu machen, sehr genau planen und durchführen, um jede Beeinflussung der Versuchspersonen im Experiment zu vermeiden. Ich kann es nicht durchführen, aber vielleicht ist ja da draußen jemand, der sich meinem verhassten Lieblingsbuch einmal auf wirklich ungewöhnlichen Pfaden nähern will… 😉

Es gibt ganz gewiss keinen Ruhm zu ernten.

(Schon gar nicht von »Voynichologen«…)

Das »biologische« Paradox

Das »biologische« Paradox Ausgerechnet in jenem Passus des Manuskriptes, in dem die Illustrationen wirklich erschreckend, fremd und formenreich geworden sind, verkommt der Text scheinbar zu einer Wüste der weit gehenden Bedeutungsleere, zu einem Gemurmel von Zaubersprüchen, die alle sehr ähnlich zu klingen scheinen. Tatsächlich ist dabei der Erwartungswert eines Zeichens in der EVA-Transkription dermaßen hoch geworden, dass ein solches Zeichen nur noch einen Informationsgehalt von ungefähr einem Bit zu haben scheint.

Ausgerechnet in jenem Passus des Manuskriptes, in dem die Illustrationen wirklich erschreckend, fremd und formenreich geworden sind, verkommt der Text scheinbar zu einer Wüste der weit gehenden Bedeutungsleere, zu einem Gemurmel von Zaubersprüchen, die alle sehr ähnlich zu klingen scheinen. Tatsächlich ist dabei der Erwartungswert eines Zeichens in der EVA-Transkription dermaßen hoch geworden, dass ein solches Zeichen nur noch einen Informationsgehalt von ungefähr einem Bit zu haben scheint. Im Jahre 1891 wurde das Medium Hélène Smith von Theodore Flournoy, einem Psychologen, untersucht. Grund für die Untersuchung waren ihre postulierten Fähigkeiten, die Zukunft vorherzusagen und Botschaften aus anderen Welten zu »channeln«. Sie hatte dramatisch geführte Gespräche mit Personen, die außer ihr niemand sah und konnte nach eigenen Angaben Objekte durch reine Geisteskraft bewegen.

Im Jahre 1891 wurde das Medium Hélène Smith von Theodore Flournoy, einem Psychologen, untersucht. Grund für die Untersuchung waren ihre postulierten Fähigkeiten, die Zukunft vorherzusagen und Botschaften aus anderen Welten zu »channeln«. Sie hatte dramatisch geführte Gespräche mit Personen, die außer ihr niemand sah und konnte nach eigenen Angaben Objekte durch reine Geisteskraft bewegen.

Doch ich schaute mir die relativ gewöhnlich aussehende Pflanze mit ihren enigmatischen, in roter Farbe gezeichneten »Wurzelaugen« noch einmal in aller Ruhe an. Dabei fiel mein Blick ganz unwillkürlich auch auf den Text, dessen Fluss im zweiten und dritten Absatz von den Blüten und Blütenstängeln unterbrochen wird.

Doch ich schaute mir die relativ gewöhnlich aussehende Pflanze mit ihren enigmatischen, in roter Farbe gezeichneten »Wurzelaugen« noch einmal in aller Ruhe an. Dabei fiel mein Blick ganz unwillkürlich auch auf den Text, dessen Fluss im zweiten und dritten Absatz von den Blüten und Blütenstängeln unterbrochen wird. Und dann fand ich es weiter etwas auffällig, dass eine »g«-artige Form mitten in einer Zeile auftritt. Ich bin es gewohnt, dass die besonderen Glyphen »m« und das viel seltenere »g« gehäuft am Ende einer Zeile auftreten, und ich habe mich schon oft gefragt, warum das so ist. Es ist ja für mich völlig klar, dass es eine Stuktur innerhalb der Zeilen gibt, die gewissermaßen die Wörter innerhalb einer Zeile »sortiert«, und ich weiß auch, dass jeder Versuch einer Entschlüsselung diese Erscheinung in Betracht ziehen sollte, aber ich kann mir immer noch keinen Reim darauf machen. (Vielleicht ist es auch eine formale Eigenart einer mir unbekannten Form der Lyrik…)

Und dann fand ich es weiter etwas auffällig, dass eine »g«-artige Form mitten in einer Zeile auftritt. Ich bin es gewohnt, dass die besonderen Glyphen »m« und das viel seltenere »g« gehäuft am Ende einer Zeile auftreten, und ich habe mich schon oft gefragt, warum das so ist. Es ist ja für mich völlig klar, dass es eine Stuktur innerhalb der Zeilen gibt, die gewissermaßen die Wörter innerhalb einer Zeile »sortiert«, und ich weiß auch, dass jeder Versuch einer Entschlüsselung diese Erscheinung in Betracht ziehen sollte, aber ich kann mir immer noch keinen Reim darauf machen. (Vielleicht ist es auch eine formale Eigenart einer mir unbekannten Form der Lyrik…)