Mittwoch, 18. April 2007 19:40

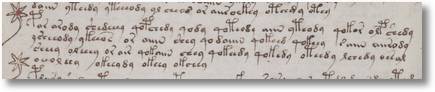

Nein, es geht hier nicht um den Versuch, durch gezielte Spiegelung der immer noch ungelesenen Zeichenfolge einen Sinn zu entreißen, sondern um den aktuellen Spiegel-Artikel »Voynich-Manuskript: Wissenschaftler hält mysteriöse Mittelalter-Schrift für Schabernack«. Dass der Text eines eher allgemein gebildeten Wissenschafts-Journalisten zu einem Thema, in dem man sich selbst leidlich auskennt, oft nicht besonders erhellend ist, will ich gar nicht erst thematisieren. Das ist normal. Ebenso, wie die pressetypische Ausdrucksweise, die mit dem Seriosität erheischenden Wort »Wissenschaftler« das wenig wissenschaftliche Wort vom »Schabernack« transportiert. Auch das ist in den heutigen Medien leider normal.

Vielmehr will ich kurz Stellung zu dem beziehen, was als Methode des Physikers Andreas Schinner von der Johannes-Kepler-Universität zu Linz durch den Text des Artikels hindurchschimmert. Das in der Artikelüberschrift und im Text so prall postulierte Ergebnis wirkt angesichts der Methoden, mit denen es gewonnen wurde, durchaus fragwürdig:

Es handle sich vielmehr um das Werk eines Schelms, berichtet er in der Fachzeitschrift »Cryptologia« (Bd. 31, S. 95), freilich um das eines äußerst raffinierten. Der Text enthalte lediglich bedeutungsloses Geschwafel.

Nun, ein »Schelm« hat das Manuskript geschrieben, und zwar ein ganz »raffinierter«; der Inhalt ist schelmig-leeres Geschwafel. Der muss wirklich recht raffiniert gewsen sein, dieser Schelm! Denn was er da produziert hat, das schafft es erfolgreich, seinen leeren Charakter zu verbergen – selbst bei Anwendung moderner Methoden. Für einen bloßen, schelmischen Scherz – oder was im Kontext des Manuskriptes wahrscheinlicher ist: für einen Betrug – wäre deutlich weniger Mühe erforderlich gewesen, ein gehobenes Gekrakel hätte auch gereicht, um den mittelalterlichen Käufer eines »wertvollen« Manuskriptes zu verblenden. Wahrscheinlich wäre bei einem solchen Versuch des Betruges auch mehr Mühe in die graphische Gestaltung geflossen, dafür jedoch weniger Mühe in das Ersinnen eines bis zum heutigen Tag verwirrenden, künstlichen Schriftsystemes, dessen einziger Zweck es bleiben sollte, für eine einmalige Anwendung dort eine Botschaft vorzutäuschen, wo sich keine befindet.

Aber nicht einmal das lässt sich ausschließen, wo wir so wenig Wissen haben. Nur eines wäre klar: Dieser Schelm wäre so raffiniert gewesen, dass er sogar Methoden der Analyse begegnet wäre, die es zu seiner Zeit noch gar nicht gab. Das klingt denn doch etwas zu schelmig für meine Ohren.

»Es deutet vieles daraufhin, dass es sich um das Produkt eines Algorithmus handelt«, sagte Schinner im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE.

Wie gesagt, ausschließen möchte ich das nicht. Aber was man bei der Annahme eines Algorithmus zur Erzeugung sinnloser Zeichenfolgen in Betracht ziehen sollte, sind die folgenden beiden Punkte:

- Das Ersinnen eines solchen Verfahrens ist aufwändig. Es kostet Zeit und Mühe. Dieser Aufwand an Zeit und geistiger Arbeit wird wohl nicht zum Vergnügen betrieben, sondern nur, wenn er erforderlich ist. Für den Zweck eines vorgetäuschten »wertvollen« Manuskriptes wäre eine geringere Mühe völlig hinreichend gewesen, zumal den Empfängern dieser Schelmerei nur frühneuzeitliche geistige Werkzeuge für die Analyse des »Fakes« zur Verfügung gestanden hätten. Es wäre nicht nötig gewesen, den heute noch feststellbaren, sehr hohen Aufwand für eine solche Fälschung durch Erzeugung inhaltsleerer Zeichenfolgen zu treiben. Außer natürlich, es findet sich aus dem – immer noch unbekannten – Umfeld der Manuskript-Entstehung ein guter Grund für diesen hohen Aufwand.

- Das verwendete Verfahren muss mit spätmittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Methoden durchführbar gewesen sein. Dass der Spiegel-Artikel später den durchaus interessanten Versuch Gordon Ruggs erwähnt, ein solches Verfahren zu ersinnen, passt gut in diesen Punkt. Allerdings hat Gordon Rugg keine überzeugende Leistung gebracht, da sein relativ aufwändiges Verfahren viele Eigenschaften des Manuskriptes nicht reproduzieren konnte – dennoch ist ein solcher Ansatz der Forschung wert. Leider hat Gordon Rugg seine Teilergebnisse ist recht reißerischer Form publiziert und als endgültige Lösung präsentiert, was seine im Grundsatz interessante Idee überschattet und vergällt.

Übrigens habe ich ein kleines Programm, mit dessen Hilfe ich auch Zeichenfolgen erzeugen kann, die einige Eigenschaften des Voynich-Manuskriptes reproduzieren. Was beweist das? Nicht viel. Denn ich kann mit dem gleichen Programm und anderen Eingabedaten auch einige Eigenschaften der deutschen Sprache reproduzieren, die ja hoffentlich kein Fake und kein »bedeutungsloses Geschwafel« ist. Es ist eine meiner vielen Sackgassen, eine der Schnapsideen, die man eben ausprobiert, wenn man auf ein großes Rätsel »herumdenkt«. Es war mir nicht einmal eine Meldung wert.

Verglichen mit der Annahme eines eigens für einen Betrug ersonnenen Algorithmus erscheint es mir fast schon glaubwürdiger, dass es sich um notierte Glossolalie handelt.

Zuerst prüfte Schinner die Häufung von Wörtern und sehr ähnlichen Varianten innerhalb des Textes. Dann gebrauchte er die unverständliche Sprache als Quelle für einen sogenannten Random Walk, um Muster im Text erkennen zu können. Und schließlich suchte er nach wiederkehrenden Vorsilben, die eine besondere Bedeutung haben könnten, wie etwa das Wort »und«.

Was diesen drei Methoden – derer zweie ich selbst beim Analysieren auch schon angewendet habe – gemeinsam ist, das ist eine Annahme, die schon lange vor der Durchführung in die Methode und damit auch in die Analyse eingeht. Die Annahme ist, dass es sich beim Voynich-Manuskript um eine relativ »direkt« niedergeschriebene Sprache handelt, nicht um einen Code. Auf Grundlage dieser Annahme wurden die Ergebnisse mit »wirklicher« Sprache verglichen, und dabei ergab sich etwas, was mich nur wenig überrascht: Es handelt sich wohl nicht um eine »direkt« niedergeschriebene Sprache, jedenfalls nicht um eine Sprache, die heute noch im europäischen Kulturraum gesprochen würde.

Die am häufigsten vertretene Annahme, dass es sich bei der Glyphenfolge des Voynich-Manuskriptes um das Ergebnis einer Verschlüsselung handele, ist mit diesen Untersuchungen noch gar nicht bearbeitet worden. Das ist bemerkenswert für eine Arbeit, die ausgerechnet in einer Fachzeitschrift für Kryptographie veröffentlicht wurde. Aber ich will hier gar nicht so polemisch werden und mir erst einmal in aller Ruhe die Ergebnisse dieser Untersuchung Schinners beschaffen – der Spiegel als allgemeines Nachrichtenmagazins kann hier natürlich nicht leisten, was eine Fachzeitschrift leisten muss.

»Man greift sich ein Wort aus dem Text und sucht nach ähnlichen Worten«, beschreibt Schinner eine seiner Methoden. Die größte Wahrscheinlichkeit, ein solches Wort zu finden, sei unmittelbar beim nächsten Wort. Die bizarre Aneinanderreihung identischer oder ähnlicher Worte war zuvor schon anderen Forschern aufgefallen.

Das ist für mich und andere nicht gerade von hohem Neuigkeitswert, sondern ein inzwischen seit Jahrzehnten bekanntes Ergebnis der Analysen. Sogar direkt aufeinander folgende identische »Wörter« treten so häufig auf, dass sich diese Tatsache schon mit sehr einfachen Methoden der Analyse aufdecken lässt. Es ist eine der ganz großen Seltsamkeiten in diesem Manuskript.

Der Linzer Forscher hat das Ganze nun aber statistisch mit einem selbst geschriebenen Programm ausgewertet. »Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wort noch einmal auftritt, nimmt mit größerer Entfernung ab.« Das sei untypisch für eine natürliche Sprache, sagt Schinner, der das geheimnisvolle Manuskript mit etwa gleich langen Vergleichstexten aus dem Mittelalter verglichen hatte […]

An dieser Stelle wird offen eingestanden, wie eine bestimmte Annahme über den Inhalt des Manuskriptes in die Untersuchung eingegangen ist und von der Untersuchung widerlegt wurde – das ist wirklich nichts besonderes, das passiert mir auch immer wieder. Besonders ist es aber, wenn daraus die sehr weit reichende Folgerung gezogen wird, dass somit der »Text« des Manuskriptes sinnlos sein müsse; es ist nämlich in ganz besonderer Weise falsch und verkürzt geschlossen. Wenn solche Scheinergebnisse dann auch noch über die allgemeine Presse zu einem wenig fachkundigen Publikum transport werden, dann ist das in der Überschrift des Artikels proklamierte Wort vom »Wissenschaftler«, der solchen Kurzschlüssen, erliegt nichts weiter als ein Vehikel zum Transport eines modernen Aberglaubens von einer »unfehlbaren Wissenschaft«. Und dieser Aberglaube ist schlecht, da er die Kritikfähigkeit der daran glaubenden Menschen erstickt.

Auch der sogenannte Random Walk stützte Schinners These vom per Algorithmus generierten, inhaltsleeren Konvolut. […] »Ein natürlicher Text sieht vollkommen zufällig aus«, erklärt Schinner, sprachliche Korrelationen gingen im Wust der Bits unter.

Auch hier wurde keineswegs die These vom »inhaltsleeren Konvolut« gestützt, sondern die grundlegende These der Untersuchung, es handele sich um »direkt notierte« natürliche Sprache widerlegt.

Wie gesagt, das ist nichts ungewöhnliches. Dieses Manuskript hat es bislang auch geschaft, die meisten meiner Thesen zu widerlegen, und da bin ich wirklich nicht der einzige. 😉

Aber der Spiegel geht auch noch – wie oben bereits angedeutet – auf frühere Versuche ein, das Voynich-Manuskript als eine bedeutungslose Reihe von Zeichen zu entlarven. Wie gesagt, ich halte solche Untersuchungen für wichtig und sinnvoll, vor allem wenn sie so kreativ betrieben werden, wie dies Gordon Rugg vormachte:

Im Jahr 2003 hatte bereits der britische Psychologe und Computerwissenschaftler Gordon Rugg die These aufgestellt, dass die Voynich-Texte aus der Feder eines gewitzten Schelms stammen könnten: Er schuf mit einer auf eine Silbentabelle gelegten Schablone unverständliche Fantasietexte, die dem Voynich-Manuskript verblüffend ähnelten.

Aber dass die Schablonen-Texte Ruggs dem Manuskript verblüffend ähnelten, kann man beim besten Willen nicht behaupten, ohne der Wirklichkeit Gewalt anzutun. Sie hatten eine gewisse oberflächliche Ähnlichkeit, es fehlte jedoch an wichtigen, durch Untersuchungen gut belegten Eigenschaften des wirklichen Manuskriptes:

- Die Zeilen haben eine interne Struktur, zum Ende einer Zeile hin ändern sich die Häufigkeiten bestimmter Glyphen und die durchschnittliche Länge eines »Wortes«.

- Jede Seite hat eine interne Struktur, von den oberen zu den unteren Zeilen hin ändern sich die Häufigkeiten bestimmter Glyphen und die durchschnittliche Länge eines »Wortes«.

- Bestimmte »Wörter«, die auf außergewöhnliche Weise geformt sind, kommen beinahe ausschließlich in der ersten Zeile eines »Absatzes« vor.

Darüber hinaus sind die Schablonen von Gordon Rugg in einer Weise belegt, die gerade Eigenschaften des bekannten Manuskriptes widerspiegeln. Das sagt etwas über die bekannten Eigenschaften des Manuskriptes aus, aber gar nichts darüber, ob sich in dieser Wirrsal auch eine Information befinden könnte. Leider hat Rugg nur eine recht geringe Textmenge erstellt, so dass in die Tiefe gehende Vergleiche nicht möglich sind; dabei sollte sich mit Hilfe eines geeigneten Computerprogrammes mit Leichtigkeit eine ausreichende Menge zufälligen »Textes« ohne Inhalt erstellen lassen, die dann zur Grundlage für Vergleiche mit dem wirklichen Manuskript hätte dienen können. Statt der Forschergemeinschaft mit diesem Mittel zu helfen, hat Rugg sehr plakativ und marktträchtig proklamiert, dass er das leidige Rätsel gelöst habe, was leider einiges an Schaden angerichtet hat. Seine Veröffentlichung im Scientific American ist eines der abschreckendsten modernen Beispiele für ernst genommene Pseudowissenschaft, die mir in den letzten Jahren begegnet sind – aber wer sich nur am Rande mit dem Thema des Voynich-Manuskriptes beschäftigt hat, mag solche »Ergebnisse« ob ihrer Quelle für ein »wahr« halten.

Selbst der Spiegel muss seinen Text mit dem folgenden Eingeständnis abschließen:

Gerade weil es absurd erscheint, darin eine kodierte Botschaft unterzubringen, könnte es der Autor getan haben. Auf jeden Fall bietet das mysteriöse Manuskript auch weiterhin Stoff für Spekulationen aller Art. Die Suche nach einem möglichen Sinn im Text geht weiter.

In der Tat, diese Suche geht weiter. Was sich an ihrem Ende zeigen wird – vielleicht sogar, dass der Text gar keinen Sinn im gewöhnlichen Sinne des Wortes hat – weiß noch niemand. Aber jeder hat eine Annahme und macht auf Grund dieser Annahme seine Untersuchungen, die bislang noch jede Annahme widerlegen konnten. Das ist in der Tat nichts neues, was das als aktuelle Meldung im Spiegel erschien.

Dieser Bildausschnitt ist nicht etwa eine ungelenkige Zeichnung eines heraldischen Adlers, obwohl der Gedanke beim Anblick wirklich nahe liegt. Die Zeichnung macht nicht den Eindruck, dass sie den Bestandteil einer Pflanze darstellt.

Dieser Bildausschnitt ist nicht etwa eine ungelenkige Zeichnung eines heraldischen Adlers, obwohl der Gedanke beim Anblick wirklich nahe liegt. Die Zeichnung macht nicht den Eindruck, dass sie den Bestandteil einer Pflanze darstellt.

Wenn es sich um eine direkt notierte Sprache handelt, zeigt sich in solchen Strukturen die phonetische Struktur der Sprache. In diesem Fall kann eine Aussage über die Sprache des Manuskriptes gemacht werden: es ist gewiss keine europäische Sprache. Und das würde wiederum verwundern, da nichts im Manuskript auf einen außereuropäischen Ursprung hindeutet – schon gar nicht die Illustrationen. Diese sehen genau so aus, wie man es von einem späten mittelalterlichen Kompendium der Wissenschaft Europas erwarten würde. Deshalb erscheint es völlig unglaubwürdig, dass im Manuskript eine außereuropäische Sprache notiert sein sollte.

Wenn es sich um eine direkt notierte Sprache handelt, zeigt sich in solchen Strukturen die phonetische Struktur der Sprache. In diesem Fall kann eine Aussage über die Sprache des Manuskriptes gemacht werden: es ist gewiss keine europäische Sprache. Und das würde wiederum verwundern, da nichts im Manuskript auf einen außereuropäischen Ursprung hindeutet – schon gar nicht die Illustrationen. Diese sehen genau so aus, wie man es von einem späten mittelalterlichen Kompendium der Wissenschaft Europas erwarten würde. Deshalb erscheint es völlig unglaubwürdig, dass im Manuskript eine außereuropäische Sprache notiert sein sollte.

Was für diese Idee spricht, ist das eher »außerirdische« Aussehen der meisten Pflanzen. Die einzelnen Elemente der Pflanzen wirken vertraut, es handelt sich um Stängel, Blätter, Wurzeln, Blüten. Aber die Kombination dieser Elemente wirkt oft »zusammengesetzt«, so sehen einige Pflanzen aus, als wäre der oberirdische Anteil der Pflanze auf die Wurzel »aufgesetzt«, andere Pflanzen weisen erhebliche Asymmetrien auf. Diese Besonderheiten im »Wuchs« der Pflanzen lassen den Gedanken möglich erscheinen, dass es sich um künstlich konstruierte Pflanzen handelt. Und eine solche Konstruktion könnte durchaus dem Zweck dienen, eine Nachricht zu übermitteln.

Was für diese Idee spricht, ist das eher »außerirdische« Aussehen der meisten Pflanzen. Die einzelnen Elemente der Pflanzen wirken vertraut, es handelt sich um Stängel, Blätter, Wurzeln, Blüten. Aber die Kombination dieser Elemente wirkt oft »zusammengesetzt«, so sehen einige Pflanzen aus, als wäre der oberirdische Anteil der Pflanze auf die Wurzel »aufgesetzt«, andere Pflanzen weisen erhebliche Asymmetrien auf. Diese Besonderheiten im »Wuchs« der Pflanzen lassen den Gedanken möglich erscheinen, dass es sich um künstlich konstruierte Pflanzen handelt. Und eine solche Konstruktion könnte durchaus dem Zweck dienen, eine Nachricht zu übermitteln.